D: Tutto iniziò alla fine degli anni 60 quando un gruppo di bambini dette vita ad una band dal nome Cuori di Pietra, e Marco Catarsi era alla chitarra… che ricordi hai?

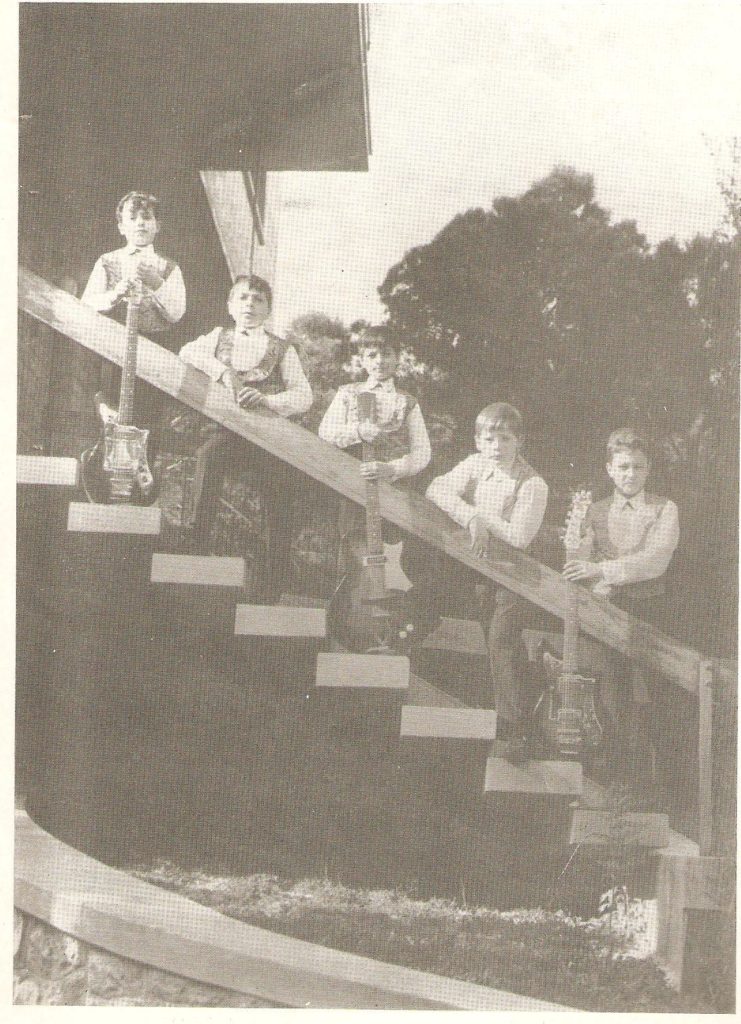

R: Ricordi ne ho un miliardo, ma sono confusi, sovrapposti. Certe volte, quando descrivo un episodio di quell’epoca a un amico, ho la sensazione di mentirgli, di inventarmi tutto. Come è possibile che i Cuori di Pietra siano stati al fianco di Massimo Ranieri, di Gianni Pettenati o dei Rokes? Come si spiega che una sera siano stati presentati in pubblico dal superlativo Corrado Mantoni? Ogni volta mi sembra di raccontare una marea di balle. Poi guardo le foto e mi accorgo che è tutto vero. È stato vero, roba da non credere.

D: In che senso al fianco di Ranieri e degli altri grandi artisti che citi?

R: Nel 1967, quando i Cuori di Pietra iniziarono a salire sul palco, non era ancora nata la stagione del concerto (inteso come lunga serata di un solo cantante o di un solo gruppo): gli artisti di grido arrivavano sul luogo dello spettacolo verso le 11 di sera, si limitavano a cantare quattro o cinque loro successi, a concedere un bis, a firmare un centinaio di autografi e a darsela a gambe, travolti dalla folla in delirio.

D: E quindi?

R: Quindi c’era da colmare un bel buco temporale, perché la gente prendeva posto in sala verso le 8 o poco dopo, non arrivava mica alle 11. Di solito chi iniziava a scaldare la platea era un intrattenitore, un barzellettista, oppure una coppia di comici, come gli insuperabili Mario Fenzi e Armando Nocchi, i cui sketch in vernacolo erano irresistibili, ideali per rompere il ghiaccio.

D: Ma come, mi tiri fuori dal cilindro i grandiosi Fenzi e Nocchi? Fortuna che avevi le idee confuse! Prosegui, prosegui. E poi?

R: E poi toccava alla musica, vale a dire che iniziavano a esibirsi una serie di cantanti solisti e gruppi musicali, fra i quali — nove volte su dieci — potevi trovare I Cuori di Pietra, la band più giovane di Livorno (e chissà, forse della Toscana): quattro mocciosi di 8-9 anni, che lasciavano tutti a bocca aperta per la loro disinvoltura nell’affrontare le hit del momento.

D: Fammi qualche esempio di brani che avevate in repertorio. Ne ricordi qualcuno?

R: Di primo acchito mi vengono in mente Bonnie and Clyde (Georgie Fame & the Blue Flames), L’Incidente (Mal e I Primitives), L’Ora dell’Amore (cover di Homburg dei Procol Harum, in Italia portata al successo dai Camaleonti), Angeli Negri (cover di Angelitos Negros, canzone di Pedro Infante del 1948, in Italia riapparsa varie volte, in quel momento con Fausto Leali), Cinque Minuti e Poi (Maurizio Arcieri) e… boh, chissà quanti altri: di media ne mettevamo in piedi tre o quattro al mese.

D: Eravate davvero giovani, in realtà bambini… giocavate a fare i grandi o eravate davvero parte integrante, musicalmente parlando, di quella fantastica Livorno che vide nascere gruppi importanti sulla scena beat?

R: Rispondo per me, ma credo di poter rappresentare anche il pensiero degli altri: non giocavamo a fare i grandi, giocavamo e basta. A quell’età c’è chi s’incontra con gli amici per la partita di calcio; noi ci incontravamo per la “partita di musica”. Era uno spasso riunirci, non vedevamo l’ora di farlo per imparare cose nuove, per sentire il fracasso del rullante, per ficcare la spina del jack nella presa dell’amplificatore, percantare in un microfono vero, che era un sogno. Maremma, che bei giocattoli avevamo!

D: Tu e la chitarra quindi un amore nato… fin dai primi passi di vita…

R: Non esattamente. Prima della chitarra m’innamorai della batteria; suonavo quella di mio cugino Claudio (componente degli Iceberg, altro gruppo livornese di quel periodo) il quale — pur gentilissimo nel mettermi in mano le bacchette — guardava i suoi tamburi con una certa preoccupazione: ero indemoniato e ci picchiavo violentemente.

In casa una batteria non l’avevo, ma la costruivo (e distruggevo) quotidianamente con scatole da scarpe, fustini di detersivo, cassette della frutta recuperate al mercato, coperchi di pentola, tazze e scodelle sbocconcellate… insomma, materiale di scarto, ma prezioso per me che facevo rigorosi esercizi ritmici, e che a volte immaginavo di essere Ringo Star. La zazzera ce l’avevo, lo strumento pure, non mi mancava niente per suonare assieme ai Beatles mettendo sul piatto del Lesa un loro disco.

La chitarra, certo, quella arrivò presto, e forse fu un amore ancor più grande: non l’abbandonavo mai, tant’è che chiesi di andare a lezione da un vero maestro, perché “accà nisciuno nasce ‘mparato”.

D: Fermati! È per caso dal maestro di chitarra che incontrasti i futuri componenti dei Cuori di Pietra?

R: Esatto, li incontrai dal maestro Silvestrini, un uomo speciale, indimenticabile, sempre sorridente, musicista eclettico. Iniziai a prendere lezioni da lui nel 67, assieme a mio cugino Maurizio, bambino delizioso, amico vero, anche lui futuro Cuore di Pietra.

D: A proposito, chi erano gli altri del gruppo?

R: Il maestro Silvestrini, in seguito alla fase di rodaggio in cui si avvicendarono vari elementi, scelse la formazione definitiva: Giovanni Martelli (batteria), Luciano Del Santo (tastiere), il già citato Maurizio Giambini (chitarra e voce) e il sottoscritto (chitarra e voce).

D: Cuori di pietra… un nome “duro” per dei giovanissimi… come nacque questo nome?

R: A dire il vero non lo ricordo. O meglio, ricordo che fu un gioco anche quello: qualcuno lo propose per il gusto di creare un contrasto umoristico fra noi bambini (in pratica degli angioletti) e il nome cattivissimo che ci saremmo portati dietro. Invece ho ben presente un fatto: l’idea del contrasto piacque a tutti, non ci furono ripensamenti, quel nome divenne subito il definitivo.

D: Finita l’esperienza con i Cuori di Pietra, in quali altri gruppi hai militato?

R: Nessun gruppo di spicco. Ebbi mille esperienze, in parte come solista, in parte assieme a band che occasionalmente mi invitavano a far parte di un evento musicale, ma sempre e soltanto a scopo ludico. Peraltro avevo iniziato lo studio del pianoforte in conservatorio, e una “voce di dentro” mi sussurrava che dell’Arte dei Suoni stavo trascurando una dimensione più intima, più costruttiva: quella del suo approfondimento storico e teorico, di cui avvertivo urgenza per un arricchimento individuale. Cosicché, pur continuando ad amare il pop/rock (impazzivo per i pionieri del progressive), non ero più così entusiasta di salire sul palco un giorno sì un giorno no. Quando sei ragazzino — se realmente provi attrazione per la musica e non per l’applauso — hai poca voglia di sembrare una specie di mostro agli occhi degli amici: vuoi essere uno di loro, che magari suona Battisti sulla spiaggia cantando insieme agli altri, non «quello che oggi è sul giornale».

D: Gli anni 60 erano, lo dicono ormai tutti, formidabili, seppur molto giovane, che ricordi hai di quelle atmosfere, di quel credere che “qualcosa stava cambiando”?

R: Facciamo un passo indietro. Io nasco nel 58, mi affaccio agli anni 60 con il ciuccio in bocca. Mi tolgo il ciuccio, canto Ventiquattromila Baci e mi rimetto a ciucciare. Ciò significa che dalla mia prospettiva non stava cambiando niente: il primo mondo che ho annusato era quello, credevo fosse sempre stato quello. Per me era normale che si attendesse con impazienza l’uscita di un disco di Celentano; era normale che il giorno prima non esistesse She Loves You e il giorno dopo sì; era normale che la Befana avesse il sacco pieno di strumenti musicali; era normale che la presentatrice di Studio Uno si chiamasse Mina. MINA, non so se mi spiego. E nella seconda metà dello stesso decennio, quando sulla scena comparivano gruppi come gli Equipe 84, I Dik Dik o i New Trolls, era normale che le cantine fossero stipate di ragazzi che riproducevano le loro canzoni; era normale che il fruttivendolo mettesse i soldi da parte per comprarsi un basso; era normale sentir chiedere «Tu cosa suoni? Con chi suoni?» perché suonavano tutti, tutti o quasi.

Di quanto invece quel periodo non fosse affatto “normale”, l’ho capito assai dopo. Credo che nessuno, fra coloro che gli anni 60 non li hanno vissuti in prima persona, possa neanche vagamente immaginarne la poderosa effervescenza, l’implacabile susseguirsi di novità.

D: “Avessi fatto quella scelta”… “avessi seguito quel consiglio”… “avessi preso quel treno”… qual’è il tuo più grosso rimpianto, sempre musicalmente parlando?

R: Forse quello di essermi allontanato da Livorno giovanissimo, rinunciando così alla possibilità di contribuire al fermento musicale labronico.

D: Chi è oggi Marco Catarsi?

R: Fino all’anno scorso ti avrei risposto che svolgo questa e quest’altra attività. Oggi, con il mondo paralizzato da molti, troppi mesi, ti rispondo che l’attuale Marco Catarsi è uomo che ha in forte antipatia il vocabolo “assembramento”. Perché la musica, come ogni altra attività di gruppo — sia essa lavorativa, ricreativa o artistica — in primo luogo è aggregazione, di conseguenza unione, calore, amicizia, crescita, energia, svago, sviluppo, progresso, rafforzamento intellettivo, scambio culturale, piacere esistenziale, gioia di vivere.

D: Cosa vuoi dire esattamente?

R: Voglio dire che c’è solo da scegliere se morire anzitempo per evitare una morte incerta, o riprendere a vivere felicemente, consapevoli un giorno di morire.